きょうは、アメリカでは、11月の第4木曜日(日本はもう金曜日ですけどね)、ということで、感謝祭、サンクスギビング。帰国から2年数ヶ月たったものの、ホリデー到来はここから、という感覚は、やっぱり、このサンクスギビング・デーからなのです。

ということで、今朝は、米国の感謝祭大イベントである、ニューヨークのMACY'sパレードのニュースなどもチェック。あまり街にでていなかったせいもあり、まだホリデー実感なかったものの、やっぱり、これをみると一気にクリスマス、歳末にめがけてホリデー気分がやってきます。今年は、ホリデー・シーズンのハワイ行きはなく、日本でのクリスマス。よく考えてみると、十数年ぶりなのですよね。

85th Macy's Thanksgiving Day Parade:NY Daily Newsのレポート(http://www.nydailynews.com)

今年で、第85回なのですね。在米時代はよくテレビでみてたなぁと。

サンクスギビングやアメリカの年間行事で思い浮かべる、わが定番は、やはりなんといっても「Peanut」。チャーリー・ブラウンとスヌーピーなのですよね。

これは、米時代というより、こどもの頃のすりこみでのアメリカのイメージが強く、スヌーピーを通じて、アメリカの雰囲気、行事などを知っていったというのがあるからなのだと思います。

きょうは、こちら『Thanksgiving Theme』を聴いて

Vince Guaraldi:Thanksgiving Theme

そして、ヴィンス・ガラルディ(Vince Guardi)の『A Cherlie Brown Christmas -featuring the famous PEANUTS characters』をホリデー・アルバム、本格聴き第一弾、として聴いてました。

このアルバム、あらためて、ほんとによいですね。ずっと検討ていたものの入手したのは2年前なのですが、毎年、そのよさがどんどんと増してゆくような感じです。時をへだた普遍のスタイリッシュさ、とてもおとなっぽいライトさがあるのに、遊び感じるサウンドは、ホリデー・シーズン到来のわくわくな童心をよびおこしてくれるのですよね。

このアルバムは、ほんとに、エヴァー・グリーンなホリデー・アルバム作品。名盤ですね。

収録曲:

O Tannenbaum/ What Child Is This/ My Little Drum/ Linus And Lucy/ Christmas Time Is Here/ Christmas Time Is Here (Vocal)/ Skating/ Hark, The Herald Angels Sing/ Christmas Is Coming/ Fur Elise/ The Christams Song/ Greensleeves/ Christmas Is Coming (Alternate Take 1)/ The Christmas Song ((Alternate Take 3)/ Greensleeves (Alternate Take 6)/ Christmas Time Is Here (Alternate Vocal Take)

今年、そのことに、やっと気づいたのですけれど、このアルバムのすばらしさは、曲順というか「流れ」にもありますね。ボッサやアフロキューバンをベースにした、おとなっぽいインスト曲のあとに、こどもたちの清き歌声のボーカル曲心洗われるナンバーがきたりと。

とても、COOL & SMOOTH。なのに、心地よくあたたまる響き。

すべて掲載したいところですが、あえてしぼっての。特に好きな曲を。

(全部好きなのですけれどね。ちょっとアルバムのことのあとに、Vinceのこと、ほかにもふれたいので)

Vince Guaraldi:My Little Drum

もう、この曲のすばらしさ。。言葉はいらない、という感じですね。

ince Guaraldi:Skating

こんな風に軽やかに、氷の上を滑ってみたいです(アイススケート、ほんとへたっぴで…要練習)。

Vince Guaraldi:Christmas Is Coming

待ち遠しいクリスマス、アフロキューバンな軽やかさで、寒い冬、楽しく、心あたたかく。

そして、おなじみのこの曲も。

Vince Guaraldi Trio:Linus and Lucy

この曲、以前、電話の着信音にしてました:)

今回は、このアルバム聴きながら、せっかくなので、ヴィンスとピーナツ・サウンドについても調べてみました。

ヴィンス・ガラルディのプロ、レコーディング・キャリアは、1953年。 カル・ジェイダー・トリオ(Cal Tjader Trio)として。自分のトリオを組んだのちも、カル・ジェイダーとは一緒に活動していたりもしたのですね。

その後、ヴィンスは、自らのグループでもラテン・ジャズ的な志向で。

スヌーピー(PEANUTS)作品との出会いは、1960年代半ば、チャールズ・M・シュルツの「PEANUTS」、チャーリー・ブラウン作品を「Peanuts Christmas special」として、テレビ・アニメーション放映という企画がされていたとき。プロデューサーであるリー・メンデルソン(Lee Mendelson)が、移動中のタクシーの中、ちょうどゴールデン・ゲイト・ブリッジにさしかかったときに、ラジオから流れてくるヴィンス・ガラルディ・トリオの『Cast Your Fate to the Wind』が流れてきて、なのだそうです。

Vince Guaraldi Trio:Cast Your Fate to the Wind

この曲も、とてもヴィンスらしいすばらしい作品ですね。ヴィンスのサウンドは、ラテン的アレンジなのですけれど、そのピアノのタッチに独特の軽やかさがあって、クールにやさしいのですよね。つくづく、よいなぁ、です。

リー・メンデルソンは、即、ジャズ・コラムニストをつうじてヴィンスの連絡先を入手し、テレビ企画の話を。ひと声で快諾のヴィンスは、あの『Linus and Lucy』を2週間後に電話ごしで披露してみせたのだそうです。

これより、ヴィンス・ガラルディのサウンドは、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、「PEANUTS」とともに。

例えば、カボチャ大王降臨などもあるハロウィン・エピソードでの曲。

Vince Guaraldi Trio:The Great Pumpkin Waltz

メンバーのテーマはもちろん

Vince Guaraldi Trio:Charlie Brown Theme

スヌーピーのJOE COOL。

Vince Guaraldi - Joe Cool (Instrumental)

こちらもあげきれませんが。

ヴィンス・ガラルディは、突然に、47歳で他界してしまうのですが(リー・メンデルソンの家を訪問していた際、調子がわるいと。その翌日に)、亡くなった夜はライブを、昼間は、『It's Arbor Day, Charlie Brown』のサントラ・レコーディングを終えたばかりだったそうです。

It's Arbor Day, Charlie Brown:放送分一部、サウンドとともに

きょうは、ほかにも、ヴィンスの作品、PEANUTS以外のものも、動画検索しながら、聴いてみたりしたのですけれど、さらにいろいろと聴いてみたくなりました。

『Definitive Vince Guaraldi』、収録曲数も多く、PEANUTSもの、そうでないものと、曲もバラエティに富んでいて、そのタイトルどおり、ヴィンスのサウンドいろいろを味わえるような2枚組アルバムのようですね。ちょっと検討してみたいなぁと思ってます。

(投稿:日本 2011年11月25日、ハワイ 11月24日)

にほんブログ村

Vince Guaraldi A Cherlie Brown Christmas (ホリデー・アルバム) ほか

投稿者 むぎ茶 | 23:42 | 1960年代, 1970年代, アニメソング, アメリカ関連, ジャズ/ ワールド その他, テレビ番組、挿入歌 | 0 コメント »Waltz of the Flowers 花のワルツ (オルゴール・バレリーナ/ ファンタジア)

投稿者 むぎ茶 | 1:38 | 1940年代, ジャズ/ ワールド その他, ディズニー関連, 映画と音楽 | 0 コメント »クリスマスまでも、あとひと月ということで、昨日は、出窓のスペースを小さなホリデー・コーナーにしてみました☆

クリスマスのデコレーションは、きらきらイメージやホーリーな天使、ちょっとゴージャスなイメージ、スタイリッシュなものといろんなスタイル、どれもわくわくで大好きですが、やっぱり、自分の中でのイメージは、いくつになってもおもちゃに囲まれた夢のクリスマスが好きなのです。

このコーナーも、これから、まだすこし、メンバーが増えるかもしれませんが、クリスマスの雰囲気をもったお気に入り集合。ガラスのツリー、クリスマス・スノードーム、東京タワー・スノードーム、ハロッズ・ベアとピノキオたち。正統派なカラフルさがうれしい、Mitch Millerクリスマス・レコードも。

そして、今年の主役は、夏にハワイにいたときにもとめた、HALLMARKのオルゴール・バレリーナのオーナメント"Waltz of the Flowers" ✲゚.。₀:*゚

(約30ドルではありますが、たぶん、滞在中にもとめたもの中でも、高価な方なのです。すこしぜいたくしましたが、よかった。さきほど調べたら、店頭限定のようでした)

あまりうまく録れなかったのですけれど、オルゴールのミュージック『Waltz of the Flowers(花のワルツ)』にあわせて、赤と緑のコスチュームを着たバレリーナがくるくると:)

もっと聴きたいなぁ、もっとくるくるしてほしいなぁ、と思うとおわっちゃうのですよね。。。

チャイコフスキー『Waltz of the Flowers(花のワルツ)』もその1曲である、バレエ組曲『くるみ割り人形』は、バレエそのものよりも、こどもの頃にみた映画『ファンタジア』のイメージがとてもつよく、深く、この曲にあわせて踊るバレリーナをながめていたら、どうしても『ファンタジア』が観たくなってきてしまいました。

Tchaikovsky's Waltz of the Flowers:

このイメージ、季節も秋の枯葉のダンスから、霜、雪の季節へと、いまのシーズンにぴったりですね。

『くるみ割り人形』がクリスマスものではありますけれど、それとはまた別に、いつも花たちの世界で夢に描くのは、この映画の花と妖精たちなのですよね。

大きくなるまでは、ビデオやDVDなどなかったので、何度もくり返しみたわけではないのですけれど、やはり、ほんとうに、psycologicallyにdeliciousだったのでしょうね。こども心に、あぁ、あれ、また、観たいとよく思い、おとなになっても、ずっとずっと脳と心に。。

Nutcracker Suite - Fantasia 1940

『くるみ割り人形』にあわせた花の妖精の世界。さきの『花のワルツ』は一番最後なせいか、この映像ではぬけてしまっていますけれど、それまでの部分は、あり。

しずくの精、ホップ・ロウ、マッシュルーム・ダンサー、花の踊り子、金魚、あざみの少年たち、らんの少女たち(ここからは、先の動画『花のワルツ』:秋の精とうわたの踊り子、霜の精、雪結晶の精)

ファンンタジア:

ディズニー製作、監督:ベン・シャープスティー

ナレーター:ディームズ・テーラー

演奏:フィラデルフィア管弦楽団

指揮:レオポルド・ストコフスキー

ステレオ効果が利用された最初の映画(サラウンドの原型)

『ファンンタジア』では、バレエ組曲の『くるみ割り人形』の最初の2曲はカットされ、順番もすこしことなっているのですよね。

ディズニー『ファンンタジア』曲順:

金平糖の踊り→中国の踊り→葦笛の踊り→アラビアの踊り→ロシアの踊り(トレパーク)→花のワルツ

バレエ組曲『くるみ割り人形』

小序曲→行進曲→金平糖の精の踊り→ロシアの踊り(トレパーク)→アラビアの踊り→中国の踊り→葦笛の踊り→花のワルツ

きょうは、動画で、そして『くるみ割り人形』を中心にの観賞したりしてたのですけれど、やっぱり、すこしでもみると全部観たくなってしまいますね。

そして、やはり、定期的に観るべきであるという感じがさらにしてきました。

『ファンタジア2000』の方はDVDでもっていたのですけれど、探してみてもないのですよね。よく考えたら、とてもよい作品なので、2年前のハワイからの引越しのときに、最後のばたばたな中、とてもていねいに手伝ってくれた方に、お子様にといって差し上げたような気もしてきました。DVDだとリジョンコードのこともあるので(あまりのばたばただったうえ、残してきたもの、もってきたものがあるので、ほんと。。記憶があいまいなのです。思い出せません)。

そして、2000も好きなのですけれど、やっぱりこどもの頃に観た『ファンタジア』(日比谷の映画館で母と姉と)の印象は、とてもふかく、やっぱりDVDをもとめ、定期的に観賞しようかなぁ、とも思ってきております。

ミッキーの「魔法使いの弟子」(デュカス)はオリジナルも2000でもですね。

そういえば、ディズニーではあるませんがクラシックとアニメーションということでは、『Allegro non troppo(ネオ・ファンタジア)』も観てみたいなぁと。

(投稿:日本 2011年11月24日、ハワイ 11月23日)

にほんブログ村

レコード整理整頓およびふり返り作業、聴いてないなぁというものから、ちょっと気分をかえて、これ、よく聴いてたなぁ、というもの、最近は、交互に聴いたりしており、昨日、今朝と、アルバム『SCANDAL SKA』(1989/1990年)を聴いてみました。このアルバムは、20代のはじめ頃、くり返し、よく聴いてたもの。

それまでも、2トーンものなどはじめとし、MUTE BEATなども大好きで、SKA(スカ)をベースとしたサウンドにはとても心打たれていたのですが、いわゆる1960年代初めジャマイカのオリジナル・スカをたどるようになったのは、このアルバムを足がかりにしてという大事な1枚。

(思えば、コンピレーションとしても、もうすでに知ってるアーティストやいわゆるレーベルものではなく、「たどりコンピ」第1号かもです)

このスカ・コンピレーション・アルバムは、そのタイトルやジャケットにもあるように、1989年のイギリス映画『スキャンダル(SCANDAL)』にあわせたものなのですが、全曲が映画に使われていたわけではなく、数曲のみが、というものなので、完全にサントラというものではありません。

先にも記したように、オリジナル・スカたどりへの道しるべとしての作品である、このアルバム、数年ぶりに聴いたら、また、なんだかいろいろなことへのきっかけとなったので、きょうは、そんなこともメモ的に φ(.. )

まずは、映画『スキャンダル(SCANDAL)』、当時、日本でも公開されたのでしょうかね、映画自体は、いまだ観てなく、いわゆるスキャンダルな政治事件についてというものだったことは、知りながら、あまり背景を把握せずに(アルバムのジャケット裏に解説あるのですけれど、当時はまだ英語読むのとかちょと面倒で、そのまま流してました。。)。

映画『スキャンダル(SCANDAL』の情報もこちらに

監督:マイケル・ケイトン=ジョーンズ、製作:スティーヴン・ウーリー、製作総指揮:ニック・パウエル、ジョイ・ボイド 、脚本:マイケル・トーマス、撮影:マイク・モロイ、音楽:カール・デイヴィス、出演:ジョン・ハート

出演:ジョアンヌ・ウォーリー=キルマー、ブリジット・フォンダ、イアン・マッケラン、レスリー・フィリップス、ブリット・エクランド、ダニエル・マッセイ、ローランド・ギフト、ジェローン・クラッベ、イアン・カスバートソン

'Scandel' Trailer:

映画『スキャンダル(SCANDAL)』が題材としているのは、イギリスでは、1960年代の歴史の1ページとして刻まれる政治事件、「プロヒューモ事件」。「プロヒューモ事件」とは、思ってた以上に、大きな政治事件だったのですね。

'Scandel' swimming pool clip:

映画のワンシーンと実際の事件当時の映像

プロヒューモ事件とは、イギリスのマクミラン保守党政権時の陸相であったジョン・プロヒューモが、ソ連側のスパイとも親交があったモデル(高級コールガールであり)、クリスティン・キーラー(Christine Keeler)に国家機密を漏らしたと疑われた事件で、政権の崩壊へとにつながる「20世紀最大の英政界スキャンダル」とされる事件。

(くわしくは、リンク:Wikipediaで)

映画のポスターもクリスティン・キーラーの有名な写真を再現。

Christine Keelerのオリジナル写真はこちらのリンクで。

National Portrait Galler(NPG)y:Christine Keeler

声はボイスオーヴァーで別の方のもののようですが、こちらクリスティン・キーラーご本人映像。

ここで、アルバム『SCANDAL SKA』に戻り。

映画や事件をイメージさせる収録曲は、このあたり。

Don Drummond:Scandal

Skatalites:Christine Keeler

アルバムでは、Roland Alphonso名義になっていますが、同じ

(この曲聴くと、「~恋の季節なの~」と、ちょっと口ずさみたくなります)

ほか、どの曲が使われていたのか、わからないのですが、収録曲はこんな感じです。

Scandal (Don Drummond)/ Judge Not (Robert Marley)/ Honour Your Mother & Father (Desmond Dekker)/ Miss Jamaica (Jimmy Cliff)/ Love Me Baby (Laurel Aitken)/ Turn Down Date (Cornel Campbell)/ Exodus (Ernest Ranglin)/ We'll Meet (Roy & Millie)/ Mr. Kruschev (Skitter)/ Russian Roulette (King Edwards)/ Now That You're Dead (Theophilus Beckford)/ Girls Rush (Lloyd Clark)/ Japanese Girl (Lloyd Clark)/ Beyond (Kentrick Patrick)/ Christine Keeler (Roland Alphonso)/ Get On The Ball (Basil Gabbidon)

アルバム趣旨としては、映画挿入曲以外にも、1962年、プロフューモ事件当時、スカが、イギリスでもジャマイカン・コミュニティを中心に盛り上がりをみせていたことから、この年代を中心に良い作品を集めたというものです。企画は、Island Records。(60年代はじめ、もともとは、シングルが中心だったシーンなので、ベストなどが一般的に出始めたのも80年代後半ぐらいからだったかも知れませんね。わたしはそれよりやや遅れて)

ローランド・アルフォンソ、いいなぁ、とか、デスモンド・デッカー、ロイド・クラーク、そしてミリー・スモールを聴くようになったのもこのアルバムを聴いたすぐあとぐらいからだったのでした。

SCANDAL SKA 再生リスト:

つくってみました(『Mr. Kruschev』は、みつからずでした。ロバート・マーリーの名でのボブ・マーリーも、声が若いですね)

[おまけ]

プロフューモ事件を題材にした曲はほかにもいろいろあるのですね。きっともっとあると思います。

Draylon Underground:Profumo

GLAXO BABIES:Christine Keeler

(投稿:日本 2011年11月23日、ハワイ 11月22日)

にほんブログ村

先日は、80年代イギリスのファンカラティーナ系グループ、Blue Rondo A La Turk についてふり返りながら、そこから、ジャズ、Dave Brubeck のアルバム『Time Out』収録の同名曲へということにもすこし触れたのですけれど、レコード三昧であった高校生のころ、タイトルに惹かれ、買ってみた作品がありました。

チャールズ・ミンガス(Charls Mingus)の『Pithecanthropus Erectus』(1956年、アルバム発売当時の名義はチャーリー・ミンガス)。

このアルバムを入手したのは、いろんなものを聴きだした高校生のころで、すこしだけジャズっぽいものにも興味があったりした頃のことなのですが、「なぜにタイトル買いをしたのか?」というのは、「ピテカントロプスエレクトス」であったから…という(さすがに別物であるのはわかっておりました)。

興味津々で購入し、でも、なんだか、むずかしくってそのままにしてしまったシリーズのひとつ…

ということで、また、眠ってるレコードたちを聴く、の一環として、長らくの時を経て、聴いてみました。ライナーノーツもちゃんと読んでみました。

収録曲:(アルバム邦題、そのまま「直立猿人」)

Pithecanthropus Erectus(直立猿人)/ A Foggy Day(霧深き日)/ Profile Of Jackie(ジャッキーの肖像)/ Love Chant(ラブ・チャント)

スタンダードなナンバーである『A Foggy Day』以外は、ミンガスのオリジナル。このアルバム作品、というか、チャールズ・ミンガス自体が、ですけれど、いわゆるハード・バップのひとですね(この辺のちがいも、やっとすこしわかってきましたよ)。

英語、日本語ともに解説を読み、そして時代のこととか、いろいろと考えながら聴いてみたると、いろいろと思うとこ、考えるとこ、ありでした。

なので、そんなことを中心に。

チャールズ・ミンガスは、もともとルイ・アームストロングやライオネル・ハンプトン楽団にベースとして参加、1950年代前半には、チャーリー・パーカーやバド・パウエルとも共演し、その後、自らのグループを。

この『Pithecanthropus Erectus』は、自主レーベルである「デビュー・レコード」から、アトランティックに移ってのはじめてのアルバムなのですね。物語性、メッセージ性もあるオリジナリティあふれる作品として注目をあびたという作品であるそうです。

ミンガスは、ゴスペルの影響はもちろん、ブラックの人権問題、人種差別への抵抗なども強く意識していたということもあり、ジャズを通じた表現活動と追求を通じて、ここまでのことができるんだ、ということを伝えたかったような気もするのですよね。

ただし、そういう抵抗がありながらも、息が合い(音楽だけではなく、おそらく考え方もでしょう)ミュージシャンであれば、どんな人種でも、もちろん白人もメンバーに加えたと。短いあいだではありますが、秋吉敏子さんも一緒に活動されてたこともあるようですね。

ここで、この秋の命題、迷題でもある「ジャズはむずかしいのか」ということなども考えてみたのですけれど、そういったメッセージとともにあるジャズは、思想や社会的なメッセージなどとの関係も深く、たしかに、むずかしいものではあると、やっぱり思います。1曲、1曲も長いですしね。

ただ、別の方向性をもった名の知れたジャズマンもいたので、この手のバップなどに顕著であるむずかしさは、その後の運命を決めてしまったのか、というのは、なかなかにこたえを出しづらいなぁ、とも思ったりします。

自分が好むものは何かということとは別として、ある時期、社会全体が、さまよいながら、若者を中心に「むずかしいこと考える」時代があったのも事実(これは、ポーズ、本気どちらもです)、それは、映画、文学など、すべてにおいて(作品としては、そういう時代より早いのですが、その時代、1960年代半ばあたりにも聴かれていたのは確かであり)。

そこで、最近読んだ『昭和ジャズ喫茶伝説

引用:

「ジャズは、生演奏がいちばんというのはまちがいないが、生演奏はときどき、演奏するやつが邪魔だ。部屋で聴くと、自分が邪魔だ。ジャズは、ジャズ喫茶で聴くものだ…」

オリジナル作品には、チャールズ・ミンガスらしさというものがあふれていますけれど、スタンダード曲のカヴァー『A Foggy Day』では、なるほど、こういうインタープリテーションもあるのかぁ、と、つくづくでしたので、こちらに。

Charles Mingus Jazz Workshop:A Foggy Day

作曲:ジョージ・ガーシュウィン(George Gershwin)作詞:アイラ・ガーシュウィン(Ira Gershwin)こちらには詞はないです

原曲の舞台は、ロンドンでしが、チャールズ・ミンガスは、サンフランシスコの霧の日をイメージ。交通整理の警官のホイッスル、車のクラクション、救急車のサイレンなどをイメージした音をとりいれての作品となっています。

レコーディングとして最初の作品は、フレッド・アステアのものなのですね。

Fred Astaire:A Foggy Day (1937)

それにしても、このミンガスのほかも、『A Foggy Day』は、もともと、ロマンチックなものや、センチメンタルなもの、哀愁漂うよなものなど、さまざまな解釈で、歌われたり、演奏されている曲ですね。ほかの作品もいくつか聴いてみましたけれど、かなり長くなってしまいますので、また機会があるときに。

(投稿:日本 2011年11月21日、ハワイ 11月20日)

にほんブログ村

ときどき、なんとなぁくな感じで、自分の頭の中と物理的に、レコード群をジャンルおよび関連づけで整理などをしたりするのですが、そんな作業で、あぁ、これ、いつも心の中ではいろんな感謝してる大事なものなのに、変換してないがためにひさしく聴いてないなぁと、ブルー・ロンド・ア・ラ・ターク(Blue Rondo A La Turk)の『Chewing The Fat』を手にとってみました。

ブルー・ロンド・ア・ラ・タークは、1980年代はじめのファンカラティーナ、一連で出会ったグループ。アルバムは1枚のみで、グループは分裂してしまいましたが、この唯一のアルバム、『Chewing The Fat』(1982年)は、よく聴いていたのでした。邦題は、『踊れば天国アイ・アイ・アイ』。思えば、こののち、家レコのラテンものなど聴くようになっていったのは、この方たちのサウンドの影響もあるなぁとつくづくです。

イギリスでは、『Me and Mr Sanchez』と『Klactoveesedstein』がヒットし(シングルは4枚リリース)、日本では、大ヒットというまではいかないものの、この路線好きな方には、知られていたかと(余談:大貫憲章さん、けっこうおすすめしてましたので。TVK「ファンキー・トマト(ファントマ)」の記憶なんかもよみがえったり)。

ヒットの2曲。

Blue Rondo A La Turk:Me and Mr Sanchez

Blue Rondo A La Turk:Klacto Vee Sedstein

まさにラテン的で、まさにファンク、ジャズ要素も強く、重めの音もあるような、かなり音楽面ではレベルの高い方たちだったと。風貌からも…ですが、そのころのファンカラティーナ系でのアイドル的路線ではなく、また、自分たちも、そうではない、ということを主張というような感じで(モダン・ロマンスと比較されたりすることには、かなり抵抗してたいみたいですね)。

当時、メンバーひとりひとりのことは、そんなに意識していなかったのですけれど、ライナーノーツなどを読みなおし。サウンドがしっかりしていたので、そうとは思ってなかったですけど、メンバー、当時とっても若かったのですね。クリス・トレラなんて、19歳ですからね。生まれやそれまでの音楽体験など、ほかのバンドとは一線を画し、ちょっとちがっていたのもたしかに、と、いまさらながら思いました。なので、あらためてメンバーを。

メンバー:クリス・サリヴァン(ボーカル、司会)、クリス・トレラ(リード・ボーカル。ギリシャ生まれ)、マーク・ライリー(ギター、のちマット・ビアンコ)、マイケル・ロイド・バイノー(コンガ、バルバドス出身)、ジェラルド・ダービリー(ドラムス、ブラジル出身)、キト・ポンチオーニ(ベース、ブラジル出身)、モーゼズ・マウント・ベイシー(サックス、アイルランドとジャマイカのハーフ)が核メンバー、ほか、ダニエル・ホワイト(ピアノ、のちマット・ビアンコ)、ソロ・ピーター・セゴナ(トランペット)、アート・コリンズ(サックス)。

みな、聴いていたものも、ジャズ、ボサノヴァ、サンバ、ノーザンソウル、ファンクというような感じで。

収録曲:

Change/ I Spy For The F.B.I/ Coco/ The Heavens Are Crying/ Me and Mr. Sanchez/ The Method/ The Really Don't / Klacto Vee Sedstein/ Carioca

Blue Rondo a la Turk:The Heavens are Crying

この曲なども、あらためて聴くと、ほんと、いろんな要素なのですよね。メッセージ的には、ややヘビーなものですが…

The Heavens Are Crying:

この曲も好きでした

Coco:

意識して聴くと、たしかに、その後のグループの行方を示唆するような傾向もありますね。

その後、グループは、ブルー・ロンドとマット・ビアンコにわかれ。前者は、あまりヒットはなく、マット・ビアンコは、ヒットとなり。ブルー・ロンド、とても、いいですけどね…

Blue Rondo:Samba no pe

Matt Bianco:Half a Minuite (1984)

ブルー・ロンド・ア・ラ・タークというループ名は、もちろん、デイブ・ブルーベック『TIME OUT』収録のこちらからで。逆に、こちらを後に聴くこととなるのでした(『TAKE FIVE』はこどものころの思い出曲ではありますが)。

共通点、以前は、みいだせなかったのですけれど、いま、聴くと、ブルー・ロンド・ア・ラ・タークがこの曲にリスペクトをもっていたの、わかるような気がします。メロディー・ラインとコード進行、じつは、『Me and Mr Sanchez』ちょと似てます。。。

Dave Brubeck:Blue Rondo A La Turk

(投稿:日本 2011年11月19日、ハワイ 11月18日)

にほんブログ村

デリア・ダービシャー Delia Derbyshire (BBCラジオフォニック・ワークショップ)

投稿者 むぎ茶 | 1:43 | 1950年代, 1960年代, ジャズ/ ワールド その他, テレビ ニュース・報道/ ワイドショー その他, テレビ番組、オープニングソング, テレビ番組、挿入歌 | 0 コメント »ひきつづき、自分をアミューズさせる音のことなど考えていて、そのひとつはエレクトリックなサウンド、電子音楽☆

ということで、ここ数日、あらためて、とか、未知だったものなど、さらに、ふらふらと、徘徊調べ。

そんな折、出会ったのがこちら。なんとも清らかで、うっとり…

夢みるような、バッハの『G線上のアリア』。

シンプルに響きつつも、いろいろな音を重ねた、浮遊感。漂いながら、包まれる感覚。

ずっとずっと聴いていたいような、心うばれる音色。

Delia Derbyshire - Air

ღ˘◡˘ற.。o☆。・:*:・゚*

このバッハの「管弦楽組曲第3番 BWV1068『G線上のアリア』」は、いままでも、ずっと長い間、さまざまなヴァージョンの作品を聴いてきており、すばらしい作品が多いのですけれど、デリア・ダービシャー(Delia Derbyshire)のアリアは、特別です。

あぁ、こんなすばらしいサウンドをつくりあげるひとは、いったいどんなひとなのだろう、と、この電子音楽女史、デリア・ダービシャーのことを知りたくなりました。日本語の情報は、もちろん、英語の情報も多いとはいえないのですけれど、すこしづつたどる足がかりになるには十分な情報をWikipedia:Delia DerbyshireとBBCで放送された特別番組映像を中心にさがすことができましたので。

参考にした動画:

デリアの同僚はじめ関わった方、影響うけた方のインタビューなどもあるドキュメンタリー

Delia Derbyshire of the Radiophonic Workshop BBC

Inside Out: Delia Derbyshire

デリア・ダービシャーは、1937年生まれ(2001年没)、イギリス、BBCラジオフォニック・ワークショップに所属し、音楽家、編曲家、作曲家であり、シンセサイザー、電子音楽で、数々のBBC放送作品も手がけていた方なのですね。

音楽家とはいっても、実際、BBCラジオフォニック・ワークショップにいたときには、その名は、外部には知られることのない裏方的存在。でありながら、BBCが放送で、電子音楽をとり入れはじめたころから、数えきれないテーマミュージック、BGMなどを実際に形にしていたのは、この方であったという。

最も有名なのは、こちら。日本ではあまりなじみがないということですが、ある時代をすごしたイギリスのひとびとには忘れることのできないテレビジョン・シリーズのSF番組『DR. WHO(DOCTOR WHO)』のテーマ。

作曲、そしてスコアを書いたのは、ロン・グライナー(Ron Grainer)ですが、そこから音をつくりあげ、ひとびとの心に残る永遠のSFサウンドにしたてあげたのが、デリア・ダービシャーなのです。

Doctor Who Theme:

こども向けにつくられた番組ではないながら、こどもみてしまう、そして、ときにその怖さでソファーのうしろに隠れつつ、でも、またみてしまう、というような思い出をもつ方が多いこの番組、その思い出トリガーとなるのも、テーマ曲やBGMとして使われている数々のサウンドなのだそうです。

たとえば

Delia Derbyshire:Ziwzih Ziwzih OO-OO-OO

「ジムジー、ジムジー、ウーウーウー♪」ちょっとこわいけど、かわいくもあるサウンド :)

まじめな顔をもちつつ、かわいさとポップなスパイスがあるところがデリアなサウンド。

BBCでのワークは幅広く、『DR. WHO』に限らず、教育番組、ドキュメンタリーと、さまざまな番組のBGMも手がけていたのですね。

Delia Derbyshire & Barry Bermange:Colours

こちらは、ラジオ。夢の色などについて語られ、背後で流れる、眠りのイメージがデリアのもの。

(Barry Bermange との共同ワーク)

Dreams:Inventions for Radio

こんなかわいく軽やかなものもあります。

Delia Derbyshire:Mattachin

という感じで、デリアがBBCラジオフォニック・ワークショップ所属していたときのワークを聴いてきてみましたが(動画音源もさがすともっとたくさんあります)、すこしさかのぼって、放送音楽をはじめる前のことなどもすこし調べてみたり。

デリア・ダービシャーは、コベントリー生まれ。コベントリーは軍事産業も多くあったことから、第二次世界大戦ではドイツ軍による空襲、大空襲があった場所。幼いデリアも空襲を経験します。激化の気配をうけ、ロンドンへ。

↑

戦争のイメージ、サイレンなどは、すべての音に関心をよせていたデリアの心に深く刻まれていたともいわれているようです。

4歳ですでに読み書きを覚え、小学校では、ほかの生徒にわからないところを教えるなど。学校の勉強は、常に成績優秀。自身は、あらたまった学習というより、「ラジオからさまざまなものを学んだ」と語っていたそう。やはり、音、感覚派なのですね。そして、きっと周りのさまざまなものへの関心と、それを吸収し、さらに展開することを才をもっていたのでしょうね。そんなデリアは、8歳のとき、買ってもらったピアノを弾きはじめ、勉強も熱心ながら、音楽への興味を深めていったようです。

高校卒業後は、女子でカレッジで勉強をする者が多くはなかった当時、奨学金を受け、大学進学。数学を専攻しつつも、音楽の方がむいているのでは?と思い、音楽を専攻。修士は数学、音楽ともに取っているようですね。

そして、職業として選んだのは、やはり音楽。レコード会社、デッカに就職を望むものの女子は事務でしかとっていないといわれ。国連(ジュネーブ)で教育のポジションを得て、カナダ、南アフリカなどで、音楽と数学を教えたりしたのち、ふたたび英国にもどり、Boosey & Hawkesという音楽出版社でアシスタント職につき、その後、機会あり、すぐにBBCに見習い入局。

入局は、1960年のこと。そこで、1958年にスタートしたばかりのBBCラジオフォニック・ワークショップのことを知り、晴れて1962年に配属。その後、11年間、サンプリング、シンセサイザーなど実験的な手法も用い、さまざまな放送音楽を手がけていくことになります。その数はわかっているだけでも、およそ200曲。

そんなデリアのBBCラジオフォニック・ワークショップでのワーク。どのように音をつくりだすかという説明映像。

Delia Derbyshire:How to make sounds (Japanese Sub 日本語字幕とおまけ曲つき)

ただし、先にものべたように、1局員としての扱いであり、中での実力は認められ、放送音楽の仕事を楽しみつつも、名前のクレジットも残されず、その才能をもっと生かしたいという、ジレンマも味わうこととなったようです。

傍らで、1966年には、同じく、BBCラジオフォニック・ワークショップのメンバーであったBrian Hodgson and EMS founder Peter ZinovieffとUnit Delta Plusを結成。

Anthony Newleyとも"Moogies Bloogies"をレコーディング(アンソニー渡米のためレコード化ならず)。

↓

Delia Derbyshire and Anthony:Newley Moogies Bloogies

1973年には、BBCを離れ、映画『The Legend of Hell House』のサントラを手がけるものの、作曲家としての音楽活動を中断。結婚(ただし、いままでの何かを見失ったりしたということもあるのか、アルコール中毒などにおちいってしまったようです)。

1990年代に入り、再び、電子音楽の世界にもどり、Peter Kemberと活動をしたりしはじめた矢先、2001年、64歳、乳がんで他界されてしまいます。

復帰をしたころには、すでに、BBCラジオフォニック・ワークショップでの功績、イギリスのテクノミュージックの土台をつくったひととして、じょじょにその功績も明らかになりはじめており、次世代の電子音楽、シンセサイザーミュージックの音楽家、愛好家などからは、支持をえはじめていたようなのです…

いまでも、デリアの功績をたたえる音楽イベントなどはおこなわれてるようですね。トリビュート的なミックスもありのようです。

認められるのが、かなりあとになってしまったというのは、残念ですが、いまでは、ユニバーシティー・オブ・マンチェスターに、放送局で使用された以外の未発掘だった個人の音源なども保管、デジタル化されており、きちんとアーカイブされている(まだ途中かも)そうで、この偉大な功績が保存されていく、その過程には、ひと安心でもあります。

デリア・ダービシャーのこと調べていたら、各国の電子音楽研究局のようなものにもさらに関心がでてきてしまいました…。今日、明日というわけにはいきませんが、これからの課題に。

(きょうも、だらんと長くなってしまいました。。)

[黎明期、各国の放送音楽・電子音楽集団のこと]

フランス:パリ放送局「ミュージック・コンクレート」(1940年代末)

ドイツ:北西ドイツ放送局(1950年代初頭)

日本:NHK電子音楽スタジオ

イタリア:ミラノ放送局(1956年)

イギリス:BBCラジオフォニック・ワークショップ(1958年)

BBCラジオフォニック・ワークショップは、その路線として、また特別なものもあったようですね。このあたりは、田中雄二さんのサイト参照で(上記、集団の情報もこちらより)。

POP2*5(ポップにーてんご):[■『電子音楽 in the(more lost)world 』(追加レビュー)]NHKの新番組『ドクター・フー』とBBCラジオフォニック・ワークショップ

(投稿:日本 2011年11月16日、ハワイ 11月15日)

にほんブログ村

このところ、楽しく、きれいで、ドリーミーな科学物質、脳内組成を要するモードがつづいており、そんなときは、やはり、ラウンジやスペースポップなどの要素がかかせないのですが、そのほかに、やはり必要なのが、踊るようにきくシャンパン・ミュージック。

そんなわけで、先日から大好きな『Calcutta』聴いたりしています。そこで、いまさら気づいたのですが、『Calcutta カルカッタ』について、じつは、くわしく知らないなぁと。。。

なので、すこし調べてみたりいたしました。思ってた以上に、なるほど、ということがあって。やっぱり、見なおし、ふり返りってだいじなのですねぇ。

『Calcutta』、ヒットとなったのは、ローレンス・ウェルク(Lawrence Welk)のものですが、もともとは、『Tivoli Melody』というタイトルだったのですね。1958年に、作曲、Heino Gaze 、作詞、Hans Bradtkeで、この曲が誕生してから、いくつかのタイトルがあったそうです。

そして、大ヒットとなったのが、1961年、ローレンス・ウェルクのインストゥルメンタルのヴァージョン。ハープシコードとアコーディオン、ハンドクラップが軽やかさとロックするリズムのとても印象的なアレンジで(好きな要素ばかり☆)。

USポップ・チャート1位となったのは、2週間ということですが、イージーリスニングとポップスのカヴァーなど収録したアルバムは、3ヶ月もナンバー・ワンだったのですね。このとき、ローレンス・ウェルクは、57歳ということで、シングル売り上げで1位となった最年長だったとか(その後、記録はやぶられますが)。

このヒット、曲はもちろん、ローレンス・ウェルク・ショーの中でのボビー・バーチェス(Bobby Burgess)とバーバラ・ボイラン(Barbara Boylan)のこの曲に合わせたダンスも人気のきっかけとなったようですね。

(このすてきな映像は、わたしも、数え切れないくらい、くり返しみています :)

ということで、まずは、ローレンス・ウェルクのものを。

Lawrence:Welk Calcutta

ボビーとバーバラのダンス♫ (何度くり返してみてもすてきな)

The Lawrence Welk Show: Calcutta `61 dance by Barbara Boylan & Bobby

この映像は、番組ではじめて踊られたときのもののようです。

さがしてみたところ、Werner Mullerで『Tivoli Melody』タイトルのものもありました。

カルカッタとチボリではだいぶちがうような気がするのですけれど。経緯については、もうすこし調べてみたいなぁなんて思ってます(たぶん、あまり深い背景はないような…ですけどね)。

Werner Muller:Tivoli Melody

インストゥルメンタルではないものもみつかりましたぁ。

The Four Preps:Calcutta (1961)

ローレンス・ウェルクのものがヒットした年、ですね。

歌詞もとってもかわいいです :)

I kissed a girl on rainbow (?ちょとここもしかしたらちがうかも)

They're pretty as can be, I also kissed some French girls who came from Paris

The Spanish girls are lovely, Oh Yes indeed they are, But the ladies from Calcutta are sweeter by far

The ladies from Calcutta, Will steal your heart away, And after it is stolen, You'll Say

そこで、さらにさがしてみたところ、動画はなかったのですけれど、日本語ヴァージョンもあったのですね!

『夢のカルカッタ』。発売年などはわからないのですが、スリー・グレイセス。

詞はZUZUさん、安井かずみ名義ではなくみナみカズみで。

歌詞リンク:My Uta Net:夢のカルカッタ

この詞、訳詞というよりは、またまったくことなったもので、これが、また、とてもすてき。

これ、聴いてみたくてしかたありません。

そして、いままで聴いてきているものもあらためて数曲、さらに今回はベンチャーズのヴァージョンなども聴いてみました。

Xavier Cugat:Calcutta

こちらは、まだ50年代なのですかね。正式な録音年がわからないのですけれど。

(作られたのが1958年なのでそのあいだなのかなぁ、とか)

Al Caiola: Calcutta

先日もとりあげたアル・カイオラのヴァージョンもよいです。

The Ventures:Calcutta

ギターを強調ということで、装飾音はひかえめなアレンジ。

Les Baxter:Calcutta

広がり感じるアレンジですね。

[おまけ]

と続けてヴァージョンいろいろでしたが、きょうは、この曲で大好きになったボビー・バーチェス(Bobby Burgess)とバーバラ・ボイラン(Barbara Boylan)、ほかのダンスもいろいろあつめて、再生リストをつくってみました。

本日入手の2012暦、自分の星の挿絵もダンスだったことですし、来年は「万事に余裕綽々」となるとよいなぁと。。。

(投稿:日本 2011年11月14日、ハワイ 11月13日)

にほんブログ村

Dick Schory BANG, BAAROOM AND HARP (アルバム:ディック・ショーリー楽団)

投稿者 むぎ茶 | 18:25 | 1950年代, ジャズ/ ワールド その他 | 0 コメント »この週末は、さらに、まだ、アナログもので、きちんと整理できてなかったものからの楽しいアルバム聴きました。

続行のThrift Shop などで入手した1ダラもの、「これはまちがいなくよいにちがいない」なのに、楽曲整理やレコーディングのくわしい情報などをすこし後回しにしていた、ディック・ショーリー(ディック・ショーリー楽団 Dick Schory's New Percussion Ensemble)の『BANG, BAAROOM AND HARP』。

打楽器づくしの心おどるサウンドをベースに、夢見るハープやホイッスル、ダンサーたちのによるタップ音など、まさにこのアルバム・ジャケットどおりのサウンド :)

使われた楽器は、おおそ55種類、数はといえばあさらに。

ジャケット裏には、説明とともにレコーディング風景を撮影した写真もあり。マイクの数は最小限に、楽器のスペーシングにより(ときに移動しながら)、音の距離感などをもたせたそう。たしかに、その距離、感じられるのですよね。意識して聴くと、さらに、それが、とてもおもしろい。

ディック・ショーリーは、もともとはクラシック畑、シカゴ交響楽団でパーカッションをしていたという経歴をもち、その後、実験的な音遊びさえるノベルティ的サウンドを得意とした、パーカッション・アンサンブルを結成。自らの楽団のアルバム作品のほか、コマーシャルやラジオ番組のサウンドなども手がけたという方。

聴いていて、ニコニコしてしまうようなわくわく感、バウンシーでドリーミーな☆

収録曲は、全12曲。

おなじみナンバー、オリジナルともにあり。

Side A:National Enblem March/ Baia/ Way Down Yonder In New Orleans/ Ding Dong Polka/ April In Paris/ Holiday In A Hurry

Side B:Buck Dance/ Duel On The Skins/ September In The Rain/ Tiddley Winks The Sheik Of Arby/ Typee

Dick Schory:Tiddley Winks

魔法のウィンクのようなドリーミーな夢サウンドに陽気でおどけた音がかわいい1曲☆

昔の映画など使われるいわゆる効果音的手法を織り込んで、曲の途中のタップの擦り音、なんと、ほんとうに床に砂をまいて、タップダンサーに音を出させたのだそう。

作曲、アレンジは、楽団のピアノ担当であるWillis Charkovsky。

Dick Schory:The Sheik Of Araby

こちらは、 1920年代のルドルフ・ヴァレンチノ主演映画『The Sheik』の人気をうけ、 Harry B. Smith、Francis WheelerとTed Snyderにより作られたティンパン・アレー作品。スタンダードとして多くのヴァージョンがありますね(このアルバムの話題とはすこし脱線ですが、年が経つにつれ、アレンジがエキゾチックさを残しつつ、だんだんと曲調が陽気になっていく変遷もおもしろいですね)

こちらも、ポロロン美しハープとパーカッションの対比が楽しいですね。最後の星音が大好きです。

ホリデーにじょじょに近づいているけれど、まだ、完全なるホリデー・ソングには早い、いま、ちょっとラウンジなエンターテイメント要素ある、こういうサウンド楽しいですね。このところ、そんな感じでいろいろ聴いてみています :)

こちら、アナログがやっぱり趣あってよいのですけれど、ふつうに買うとそれなりの価格。お手ごろmp3はあるみたいですね。

(投稿:日本 2011年11月14日、ハワイ 11月13日)

にほんブログ村

先日の整理整頓で見直しをした、近々に変換作業をすることなレコード群から。

この夏ハワイのThrift Shop などで入手した1ダラもの、「これはまちがいなくよいにちがいない」というものが、未満な状態でまだいくつか。

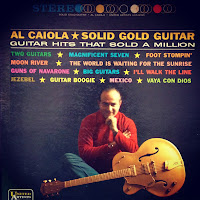

きょうは、そんな安心なよいサウンドを聴きたい気分だったので、そんな1枚である、アル・カイオラ(Al Caiola)の『SOLID GOLD GUITAR』(1962年)を聴きました :)

やっぱりこの手のギター・サウンドはよいですね~♫

ジャケット裏のアルバム紹介には、「ボーカリストとして人々に知られるアーティストはいますが、インストゥルメンタル奏者として、多くの人々に知られるアーティストはどれだけいるでしょうか…?」という文章ではじまり、まさに、アル・カイオラのギタリストとしての安定したすばらしさを感じられるものですね。

アル・カイオラ、レコーディング・アーティストとしてのほかのミュージシャンのレコーディング参加も、あらためてすごいですね。職人的に。そして、これ以上、あるんでしょうね。

Al Caiola:Partial studio recordings list

アラッポ・カーロの備忘録:つべから一掴み - カチューシャ/アル・カイオラ楽団にもありますが、『カチューシャ』などは、日本でも人気だったものの、ギタリスト、アル・カイオラとしての認知はさほどではないとありましたが(たしかに日本語で書かれてるものもすくなめでした)、米国でのポピュラー音楽のギタリストとしては、かなりのレコードをリリースしてますね。

Al Caiola:United Artists albums

アルバム『SOLID GOLD GUITAR』は、アル・カイオラの前年にヒット曲ととなった『Magnificent Seven (荒野の七人)』や『Jezebel』、スタンダードなおなじみナンバーなどを含み、1962年に発売されたもの。

収録曲は、

A面:

Guns Of Navarone/ Moon River/ Guitar Boogie/ Magnificent Seven/ I'll Walk The Line/ The World Is Waiting For The Sunrise

B面:

Jezebel/ Mexico/ Big Guitars/ Two Guitars/ Foot Stompin' / Vaya Con Dios

プロデュースは、ニック・ペリート(Nick Pelito)、アレンジは、アル自身、ニック、そして、ドン・コスタ。

あらためて、アレンジや全体の雰囲気、オーケストレーションが、方々らしいなぁと気づいてみたり。

全部の曲は動画ではみつかりませんが、数曲こちらに。

Guns Of Navarone:

Moon River:

Guitar Boogie:

(1958年レコーディングのものはこちら(動画参考))

The Magnificent Seven

Two Guitars:

きょうは、すこし心をほぐすような気分がほしいなぁ、というようなことで、このアルバムを手にとったのですけれど、では、なぜ、アル・カイオラが聴きたくなったのかなぁ、とか、考えはじめ :D

(考えごとしないつもりで聴いたのですけどね :) でも、考えるといっても、むずかしいことや感傷的なものではないので、しょうもう系な考えではないので、また楽しです)

いわゆる、ポピュラー娯楽音楽というものがあったのが、ロック前夜のこの時代(もちろん、その後もイージーリスニングはまったくとだえてしまう訳ではないのですけれど)。この娯楽音楽、広義ではもちろんラウンジも入るのですけれど(←もうすこしアルコール感やおしゃれ感みたいなものがありますよね)、それとはまたちがった、「音楽でも聴こうか」と、みんなでかこむサウンド。リビングルームの家具調のステレオ的な音。

とイメージが浮かんできて、いわゆる時代の音とは、そういった聴く環境の変化もあらわすものだなぁと思ったのでした。

オーディオ機器がリビングルームにあるもの(これ欧米をまず中心に考えているのですけれど)というものから個室へと変化し、また音響機器の価格の変化などもとか。

音楽を楽しむということから、メッセージへと変化し、みなで囲むものからもうすこし個人的なものに。そして、大人が主導のものから、若者へと。

ポピュラー娯楽音楽には、やはりレコード会社の色というか、総合的な戦略などももちろんあるなどとも…いろいろ思いをめぐらせ。

アル・カイオラのリリースしたアルバムの多さ、サウンドの傾向などは、レコード会社もユナイテッド・アーティスツの映画と並行させて音楽ビジネスというものも大きいですね。サントラのさまざまなヴァージョン、ポピュラー音楽の発展というもの自体も。

とレコードうち袋ながめ…みてたら、たしかにどんどん欲しくなってしまいました :D

こうしてみると特にですけれど、ジャケットの色使い、モチーフには、ユナイテッド・アーティスツならではのレイアウトや統一感がありますね。

水玉、星、マルチカラーを使った文字は絶対的な特徴ですね(でも、それが優先で、実は曲名が文字数にあわせてるのでかならずしも配し方が曲順ではないのですよね。ライナーノーツがない分これがけっこうトリッキーです)

このアルバム手に取ったのも、そんな水玉、星、マルチカラー感も理由のひとつ。別のお店で、同じくUAのティト・ロドリゲスと出会ったいましたから。

(こちらティト・ロドリゲスについても以前に書いてるのですけど、すこし情報も追加しました)

Tito Rodriguez Motion Picture Themes Cha Cha Cha

(投稿:日本 2011年11月11日、ハワイ 11月10日)

にほんブログ村

この秋は、これまでよりすこし意識しながらジャズを聴いてきているのですが、じつは、家にあるものの聴きなおしだけでもいろいろあるなぁなどと思っています。

そんな1枚である『The Happy "Bird"』聴いてみました。

チャーリー・パーカー(Charlie Parker)のボストン・クリスティ・クラブでのライブ演奏エア・チェック盤。

収録曲は

Happy Bird Blues/Scrapple From The Appl/I Remember April/I May Be Wrong

参加ミュージシャンは、

チャーリー・パーカー もちろん自身で ;)

ウォーデル・グレイ(テナーサックス、A,B面2曲めのみ)、ウォルター・ビショップ、テディ・コティック(ベース)、ロイ・へインズ(ドラムス)

というもの。

このアルバムは、10代の終わり頃に、レコードおさがりとして、義兄友人から、聴くのはCDにしていくからというような感じで、いただいた数枚のジャズ・レコードのうちの1枚なのですけれど(いまさらですが、つくづく感謝 (-人-)、長いこと聴いてなかったものなのです。以前に聴いたときには(もうかれこれ何年前でしょう。20年以上…かも)、ジャム・セッションものということで、実は、1曲の長さなどが気になってしまって…。

でも、いま、こうして聴いてみると、ライブもの、アドリブのすばらしさや、チャーリー・パーカーらしい、なんともいえない独特のサックスの軽やかな音色が楽しく感じるようになりました。

2曲目の「スクラップル・フロム・ジ・アップル」などでは、「ボタンとリボン」の一節なども飛び出してきたり。ジャズのジャム・セッションものは、こういうの楽しいのですよね。

また、お得意の「あらためて」ですが、解説を読んでみると、このジャム・セッション・アルバムは、ロング・ソロを聴くことができるというところが、すばらしいのだと。いまになって、そうか、あぁなるほどな感。

ということで、これをきっかけに、チャーリー・パーカーも、すこしづつ、聴いてみようかなぁ、などと思っています。

バップなスタイルの父であり、若きマイルス・デイヴィスを起用し、その初リーダー・セッションもサポートしたり。ジョン・コルトレーンもチャーリー・パーカーに傾倒したことからスタートしたとか。

なんといっても、さまざまな方に影響をあたえた方ですからね。

とても短い一生、その生き方は、なんとも切ないですけれど。

解説からですが、そうだったのかぁというエピソード。

家ではほとんどジャズを聴かず、ウェスタンやポップス、クラシックを聴いていたのだそう。あの飄々としたともいえるような軽やかさは、そんなところからもきているのでしょうか。サックスなのになんとなく羽のような。

ニックネームであったバード(BIRD)は、ニューヨークにあるバードランドへと、そして、ジョージ・シアリング作曲の"Lullaby of Birdland"などにもなっていますが、アルバムのデザインやディテールにみられる鳥モチーフも、かわいいですね :)

アルバムに収録されている曲はなく、『Happy Bird Blues』もなかったのですけれど、バード、チャーリー・パーカー自身の鳥ものを数曲、こちらに。

Charlie Parker:Yardbird Suite

Charlie Parker:Birds Feathers

Charlie Parker:Bird Of Paradise

(投稿:日本 2011年11月9日、ハワイ 11月8日)

にほんブログ村

ライブ: 秋吉敏子クインテット featuring ルー・タバキン with Monday満ちる at ブルーノート東京

投稿者 むぎ茶 | 14:13 | 1960年代, 1970年代, 1980年代, 1990年代以降, ジャズ/ ワールド その他, 海外録音/ 外国人アーティスト参加 | 0 コメント »昨日は、気づき、つながりからたどりついた、またとないタイミングでの「世界の秋吉」、ジャズピアニストの秋吉敏子さんのライブ、ブルーノート東京にいってきました。

今回のライブは、 秋吉敏子クインテット featuring ルー・タバキン with Monday満ちるということで、秋吉敏子さんのご主人であり、サックス、フルート奏者のルー・タバキン氏はもちろんのこと、お嬢さま、Monday満ちるさんも共演という豪華なもの。

ブルーノート東京:秋吉敏子クインテット featuring ルー・タバキン with Monday満ちる

このスケジュールを知ったのは、先日、秋吉敏子さんのことについて書いていたときに

秋吉敏子 アルバム トシコの子守歌 ほか (昭和ジャズ大全 導きからのいろいろ)

ふと、何気なく、ブルーノート東京のスケジュールをみたら、予定されていたという。

ふだん、あまり夜の外出は、ひかえているし、なんといっても、こういうちゃんとしたライブはヲサイフとしてもだったりするので、即決断はできなかったものの、「やっぱりいくべきなんだけど…」とか、2日ほどぶつぶつと。行ってもよいという自分説得の「何か」を考えてみて。

「あ、そうだ。ピアノの先生を誘ってみよう。目に見えないものもふくめたら、いろんなものをいただいて、いまの自分があるのも、先生のおかげ。それに、先生とは、こどもの頃から、高校卒業してピアノのお稽古をやめるまで、ずっと何かよいものがあるとコンサートにも連れていってくれたもの」と、先生にメール。急なおさそいにもかかわらず、ご一緒いただけることになったのでした。

行くか行かぬかすこし考えたけれど、やっぱり行くことができてよかったです♫

秋吉敏子さんは、現在81歳、音楽生活も60年以上、大ベテランであるのに、とてもいきいきとされていて、たゆまぬノリの、すばらしい演奏。ビバップですね、おひとそのものが。

弾きながら、たまに足でリズムというのとはまた別な、なんというのか、やはり「ノリ」を出すというか。そして、レコーディングでも、かすかに聴こえてくる、スキャットやハミング、これもあり。あぁ、こうして、メンバーを指揮されたりキューを送ってるんだなぁ、と、そして、あの力強い目。

生でみるのは、もちろんはじめてだったのですが、とてもとても感動、かっこよかったです。

やっぱりライブ、生演奏はよいですね。すべてではありませんが、メモをこちらに φ(.. )

------------------------------

テーブル自由席でしたので、整理券をもらうためすこしはやめに。配布予定の5時より早めに配るかもとも言われ(予約につき、一枚ということだったので、整理券受け取りは、人数かぎらずひとりでもよい)。

なかなかによい番号をいただけました。

時間つぶしは恰好の読書タイムなので、本など。

開場すこし前に、もどり、順番を待ち。すてきなご年配の女性もいらしたりしたのも印象的でした。

テーブル自由席でしたが、ステージ近くのよい場所がとれました。

お店の方に場所の好みを告げて案内していただけるのもよいですね。

オリジナルカクテルは、アーティストや曲にちなんだものなのですね。"One Night Specia" というその日の出演アーティストにちなんだものもあり。H B D #73(from Ron Carter)(←これ、パイナップルの風味、でも甘すぎなく、キリリ感もあって、とっても、おいしい)とLet's Touch The Skyy Blue (from Fourplay)をオーダー。食事はしっかりというつもりなかったのでカーリーフライ。"Swingin' Potate"というかわいい名前がついてました :)

いよいよ演奏スタートということで。1曲めは、秋吉敏子さんのシグネチャー・ナンバー、『LONG YELLOW ROAD』でした。

それから、歩んできた道を象徴するようなナンバーですね。

この曲の発表、ファースト・レコーディングは1961年に、Toshiko & Mariano Quartetsとして、1975年には、同名のアルバムをToshiko Akiyoshi & Lew Tabackin Big Bandとして。

1975年のものがなかったので、こちら

LONG YELLOW ROAD(1961年)

今回のライブでは、『LONG YELLOW ROAD』の頃から、クアルテット、ビッグバンド、クインテットのメンバーとして長く一緒に活動してきたというエディ・マーシャル氏が、9月に他界され、アーロン・キンメルさんという若手ドラマーの参加となりました。

ライブ・メンバーは、秋吉敏子(ピアノ)、ルー・タバキン(サックス、フルート)、Monday満ちる(ヴォーカル、フルート)、マイク・ロドリゲス(トランペット)、ポール・ギル(ベース)、アーロン・キンメル(ドラムス)。

秋吉敏子さんが、クインテットをレコーディングでなく、ライブで演るというのは、初めてなのだそう、そして、Mondayさんとこういう形でライブというのも。

次は、ルー・タバキン氏のサックス・ソロで『Early Nocturne』。こちらは、音源がないのですけれど、とてもすてきでした。

秋吉さんが、ルバング島で発見された小野田少尉を思い創作したという『孤軍』。邦楽器である鼓を取り入れた、斬新な作品で、こちらは高い評価を受け、日本人であることの思いもひじょうに感慨深かったと。が、ご自分のマイルストーン(道しるべ)とおっしゃってました。同名アルバムは、秋吉敏子=ルー・タバキン・ビッグ・バンドとしてのデビュー作でもあり。

KOGUN (1974年)

マンデイさんも、このあとから登場し、『My Funny Valentine』。とても、すばらしい、解釈、メロディー・アレンジ、すてきでした☆

これ、レコーディング・ヴァージョンでないですかね(まだ、探しきれてません)

その後、数曲、そして、『The First Night』では、Mondayさんとタバキン氏とフルートを秋吉さんのピアノとともに。こちらもよく。

「ニューヨークの文化に貢献したアーティスト」として、日本人として唯一の「リバティ賞」を1986年に受賞したことをうけて書いたという『LADY LIBERTY』も演奏。

Lady Liberty:

最後は、音楽生活60周年に初となるシングルとして発表した作品。歌はMondayで。

この曲、詩は谷川俊太郎さんによるものなのですね。とても感動。ヒロシマの思いもこめた美しい曲。

そして、アンコールももちろんあり。

とてもとても、よいライブ。感想は、言葉力たりなく、言い尽くせず、たくさんですが、すてきなよい時間をすごすことができました。

(投稿:日本 2011年11月4日、ハワイ 11月3日)

にほんブログ村

このところのつながり、さらにつながり、テーマやもう一度あらためてなど関連。

『昭和ジャズ大全~幻の名盤・秘蔵盤~』と『トシコの子守歌(Lullaby For You)』(1965年)から、いただいた、あらたなテーマのようなものについて。

数日前には、秋吉敏子(穐吉敏子) アルバム トシコの子守歌 ほか (昭和ジャズ大全 導きからのいろいろ)で、おなじみのわらべ歌や童謡の秋吉さん流解釈やアレンジのすばらしさについてふれさせていただいたのですが、ここで、あらためて、ジャズとこどもの歌の楽しさを感じさせていただきました。

もちろん、童謡や唱歌、民謡のジャズ的アレンジというのは、かなり早い時期からあり、日本、昭和ジャズでも戦前から。

いままでも、そんな作品は聴いてきていて、大好きなくくりのひとつです。

この秋吉敏子さんのアルバム『トシコの子守歌(Lullaby For You)』での曲の数々は、はじめて聴いたときに、いままでなじんできたそれら作品とは、またちがったセンセーショナルな感じをうけ、これは、なんなんだろうなぁと、しばらく考えて。なぜ印象がそこまでちがい、とても鮮烈なイメージを受けたのだろうということが、やっとすこし、わかってきたような気がしてきました。

それは、「童謡のジャズ・アレンジ」ということと「ジャズで童謡」というちがいなのかなぁと。

もちろん、そのどちらもすばらしく、時代の流れなどもあったりですけれどね。

後者は、いままで感じていた、1950年代後半あたり、それ以降のモダン・ジャズのイメージ、「ちょとむずかしいなぁ」というものを、自分にとって、すこし近づきやすく親しみやすいものにしてくれてきているようで。

さらに、そんな作品をいろいろと聴いてみたいなぁと思わせてくれたのが、この曲でした。

Toshiko Akiyoshi & Her Trio:Three Blind Mice スリー・ブラインド・マイス

日本でもおなじみのこども歌、ナーサリーライム (Nursery Rhymes)のひとつですけれど、この曲、たくさんの方がいろんなスタイルでカヴァーしているのですね :D

(アメリカでのわが子育てでも、よく聴いたり、一緒に歌っていた歌なので、さらなる親しみもっていたりする曲)

Art Blakey & the Jazz Messengers:Three Blind Mice(1962年)

アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの。とっても、かっこよく、でも、なんだか遊んでるみたいに楽しくて。大人の童心も感じつつ。

ブレイキーの敲きだすたゆまぬドラムのリズムにのせての3管それぞれのソロ。それぞれの個性もあって(三匹のねずみでしょうか)。

ジャズ・オルガン・ファンクのDr. Lonnie Smithもアルバム「Think!」で、この曲を演ってるんですね。

Dr. Lonnie Smith:Three Blind Mice(1968年)

こどもの歌、楽しい、というほかにも、やっぱり、この歌のメッセージみたいなこと、そのさらなるあてはめなども、多くカヴァーの背景にあるのかなぁ、などとも考えてみたり。

スリー・ブラインド・マイス(Three Blind Mice)のこと:

よくいわれている説。ヘンリー13世の娘 女王メアリー(カクテル、ブラッディー・メアリーでも知られている、あの方)を例えているというもの。カソリック支持の女王は、プロテスタントを迫害し、たくさんのひとを処刑したことでもしられており、三匹のねずみは、刑にさらされるプロテスタントの貴族とか。

内容は、肉きり包丁でしっぽを切ろうとする農婦から三匹の盲目のねずみが逃げまどうというもの。

目がみえないし。ただただ逃げまわる。もちろん、韻遊びがあるので、意味がすべてではないのですけれどね。

Three blind mice, three blind mice,

See how they run, see how they run,

They all ran after the farmer's wife,

Who cut off their tails with a carving knife,

Did you ever see such a thing in your life,

As three blind mice?

Jazz Jamaicaのスカ仕立てヴァージョンもとっても楽しくて、このところ頭の中でくり返してます。

スカ自体、もともと、ジャマイカン・ジャズとも呼ばれたり、そんな要素がありますが、Jazz Jamaicaは、1991年に結成という新しさとスカのオールド感もたっぷり味わえるグループ。

Jazz Jamaica:Three Blind Mice

アルバム、『The Jamaican Beat Vol.1』(1994年)より

ということで、ナーサリー・ライムの「Three Blind Mice」のこと、あらためて考えてみたり。

これから、アレンジがというものだけでなく、「ジャズで童謡」や「ジャズでこども歌」なもの、またちがった感じでも、意識して、聴いていきたいなぁと思っています :)

また、そちらを導きとさせていただき、ちょっとむずかしいかもといままでだったら思ったような、すてきなアルバム作品などに出会っていけたらよいなぁと思ってます。

(さっそく、とってもかっこいいので、アート・ブレイキーのアルバム『Three Blind Mice』などを聴いてみてます。今、なので、まだぜんぶ聴けてません…。そして、明日は、そんな秋吉敏子さんのライブでもあります)

[ジャズとこども歌:童心と遊び]

こんないろいろ、この秋では、こちらの作品などからの感動からともつながっている感覚なのかもしれませんね。

TV AGE「テレビ・映画音楽の巨匠たち:宇野誠一郎」講座:アルバム『21世紀のこどもの歌』との出会い

Dave Brubeck Quartet Dave Digs Disney (アルバム)

(投稿:日本 2011年11月2日、ハワイ 11月1日)

にほんブログ村

The Swingle Singers with The M.J.Q PLACE VENDOME (アルバム)

投稿者 むぎ茶 | 1:15 | 1960年代, クラシック, ジャズ/ ワールド その他 | 0 コメント »きょうは、米と仏のという、昨日からの流れ、そして、ルグランご本人ではないけれどお姉さまのクリスチャンヌ・ルグランもメンバーである、な、ザ・スウィングル・シンガーズとモダン・ジャズ・カルテット(MJQ)の『Place Vendome』(1966年)を聴いてました。

モダン・ジャズ・カルテット(MJQ)& ザ・スウィングル・シンガーズのことは、以前にもなのですが

スウィングル・シンガーズとバッハの対話

スウィングル・シンガーズとMJQ (モダン・ジャズ・カルテット)

名盤『Place Vendome ヴァンドーム』をしっかり聴いたのは、ごく最近。

きょうは、モダン・ジャズ・カルテット(MJQ)とザ・スウィングル・シンガーズンの共通点やあらためてフランスとアメリカのジャズ・ミュージシャンの交流ということなどを考えながら聴いてみました。

まずは、ジャケット。

このアルバムのジャケット、ヴァンドーム広場と青い空、スウィングル・シンガーズ、その色あざやかさと笑顔が印象的ですてき。

さらに、きょう、思ったのは、それぞれのグループ名のフォントのちがいなんかもあるなぁ、と、あらためて。

異なる2つのグループのコラボレーションの象徴なのかも、など。

この2つのグループの共通点は、クラシック、とりわけバッハ。

このアルバムでは、バッハ、パーセルとルイスのオリジナル作品。

あらためて、なるほど、と思ったのは、MJQ、42枚のアルバムの中で、歌手と共演したアルバムは他にはないということ(アルバム「コメディ」(1962年)に、1曲だけダイアン・キャロルが参加したものはあり)。

そんな背景での違和感のなさ、そして、すばらしい作品である、ということは、ザ・スウィングル・シンガーズのスキャットが、ヴォイスであると同時にある意味楽器のようでもあるということもあるのではないのかと。

米仏のジャズ交流による、このアルバム作品をよいものにするべく、かなり打ち合わせも納得いくよう、入念におこなったそうですね。

1964年、パリで打ち合わせ、1965年、ニューヨークで最初のリハーサル、1966年にパリでレコーディング。

収録曲:

ジョン・ルイスのオリジナルは*印

1. リトル・デヴィッドのフーガ Little David's Fugue*

2. ディドのラメント When I Am Laid In Earth (H. Purcell)

3. ヴァンドーム Vendome*

4. リチェルカーレ Ricercare (J. S. Bach)

5. G線上のアリア Air For G String

6. アレキサンダーのフーガ Alexander's Fugue*

7. スリー・ウィンドウズ Three Windows*

(投稿:日本 2011年11月1日、ハワイ 10月31日)

昨日からのつづきで、先の10月22日に参加したTV AGE講座<シリーズ映画音楽の巨匠>ミッシェル・ルグラン「からの」、自分で解釈しやすいかなぁ、なんて思う、つながりいろいろのこと。

この講座に参加して、ミシェル・ルグランの世界、さらに、幅広く、奥深いと、つくづく思い。

さて、今後、どんな感じでつめていくのがよいのかなぁと、思ったりしていたのですけれど。

かならずしもではないものの、まずは、いままで「つめる作業」の未踏だった部分に関しては、なんとなくテーマみたいなものをもつのがよいかも知れないと思い、そこで、ほかの部分でも、さらにという感じで聴いている、この秋のテーマ的でもあるジャズ。

ジャズは、ルグランの世界でも、そこがかっこいいなぁと思う要素でありながらも「つめる」という意味では未踏にちかかった部分です。このあたりをほも考えつつ、ゆっくりととりくむことにしようかなぁと思っています。

ということで、まずは、アウトカムからですけれど :D

名盤といわれ、ルグラン支持のいろいろな方が影響をうけたアルバムとしてあげるアルバム『ルグラン・ジャズ Legrand Jazz』をじっくりと聴くため、購入することにいたしました。

(ほんと、遅ればせながらなのです。アルバム感想やまとめは後日)

アルバム一曲め「The Jitterbug Waltz」かっこいいですね。

モダン・ジャズの実力ミュージシャンのアドリブとルグランならではの繊細さのお互いをみながらのおっかけっこのような。なかなか、こういうジャズ・サウンドってないような。

Michel Legrand:The Jitterbug Waltz

ルグランらしいアレンジのサウンドに、ピアノがサポートするようにトランペットをひきたて。

Michel Legrand:Django

このアルバムは、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスが、まだ大スターになる前に参加し、マイルス・デイヴィスも、ということでも知られている作品としても有名で。

いままで、そういった情報は、アルバム紹介の短い字面でしかとらえていなかったのですけれど

あらためて、濱田高志さんが企画・監修をされている「ミシェル・ルグラン (ARTISAN de la MUSIQUE)」の中での中条省平さん(フランス文学者)や小沼純一さん(音楽評論家)の「ルグランのこと」的なものなども読んでみて。

いままでより、このアルバム録音のことも、もうすこし身近に、ドラマ的に思い浮かべることができるようになってきました。

26歳のときにアメリカ新婚旅行をかねてニューヨークで録音したというこのアルバム、演奏や参加というだけでなく、マイルス・デイヴィスをなくしては、この雰囲気にはならなかったかもしれないというものなのですね。

ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスも、当時は、マイルスのバンドメンバーであったから、とか、ほかもマイルスの推薦あったからこそだったりしたとか(若干脱線:フルートいいなぁと思ったらハービー・マン)。

そんな意味では、講座の、この日の一日の行動も、ある意味、図らずともすべてつなげることがで、道しるべとしてもとらえることができるなぁと、気づいたりして。ご一緒いただいた、アラッポさん(@arappocaro)のブログ、クロノジカルなまとめもしてくださってるので、参考にさせていただきながら、ふり返りです。

アラッポ・カーロの備忘録:TV AGE講座 <シリーズ映画音楽の巨匠>「ミッシェル・ルグラン」 ほか

一日の行動、キーとなるのは、こちらもやっぱりマイルスなのでした。

この日は、午前の映画から活動で、早稲田松竹クラシックス ルイ・マル監督特集で「死刑台のエレベーター」と「地下鉄のザジ」観賞(きょうは、マイルスなので、こちら「死刑台のエレベーター」についてですけれど、「地下鉄のザジ」は、ザジの目からみるおとなたち、パリの街も楽しめて、やっぱりよいですね)。

Ascenseur Pour L'Echafaud(死刑台のエレベーター):

ルイ・マル監督(1958年)

ルイ・マル監督のデビュー作であり、当時25歳での作品。アンリ・ドカエによる手持ちカメラでの映像、ジャンヌ・モローの美しさをいかしているのが、マイルス・デイヴィスのサウンド。

映像をみながら即興で演奏された、ということなどは、つたえきいたりしてきましたけれど。

あらためて、そうですよね。単身でパリを訪れていたときのワークなのです。パリのミュージシャンとのセッション。

そういった意味で、このワークにはルグランはかかわっていないものの、ルグランのニューヨーク滞在中にレコーディングされた『ルグラン・ジャズ』とはちょうど、対ともいえる、のですよね。

同じ1958年でもあり。

マイルス、サントラとしては初めての作品でもあり、つくづくですが、とか、パリでの録音どんなだったんだろう、と想像してみたり。ここでの体験もあって、ルグランのニューヨークのことでも協力的だったんじゃないかなぁとか。

テーマ以外のサウンドもとてもかっこいいですよね。

(テーマは、「谷村新司の青春大通り・暗い過去のコーナー」や他いろいろ使われていて、おなじみだったりしますけれど)

このあたりもじっくり聴かなくちゃもったいない気がしてきて。

現在、「死刑台のエレベーター」サントラも、しかるべきところ予約の到着待ち :)

映画での曲、その映画の中で味わうのもよいですが、その逆に、サントラ聴きながら映画をふり返るのも、印象が強くなってくるということも、最近、感じているのです。

MILES DAVIS:Sur L' Autoroute

その後によったジャズ喫茶もマイルストーンなので、こちらもマイルスです。ルグランとはすこしそれますが、マイルストーン、その意味も「道しるべ」であったりし。

これは、散歩ブログの方にもちょっと書いていて

名画座とジャズ喫茶、高田馬場

Miles Davis:Milestones (Live)

先日のものは別でこちらはライブ録音。

さらなる躍動感でかっこいいです。

マイルスは亡くなる1年ほど前、1990年のフランス、オーストラリア映画「ディンゴ」で、俳優に初挑戦。映画の中でもジャズ・ミュージシャンを演じます。晩年ながら、初、ということもキーワード的だったり。

そして、このサントラは、ミシェル・ルグランと再び、なのですよね。

このサントラもよさそう。通しで聴いてみたいです。

Dingo Soundtrack:Miles Davis & Michel Legrand:Paris Walking II

このリズム、広がりとか、ルグラン的。

Dingo Soundtrack:Miles Davis:Going Home

それぞれのサウンド、異なりながらも、新しいハーモニーを生み。映画自体も、さまざまな人の個性が対位法的に展開されているそうです。

映画「ディンゴ」

マイルスにかわるのは、1:12あたりからの流れより。

と、今後へのルグラン関連アプローチの方向性もふくめ

いままで知ってると思っていることも、またさらにすこし掘り下げ、

さらに、とらえやすい感じに自分で方向づけるのも楽しいことだなぁという

自己メモ的一日のまとめ、プラス、ルグランとマイルスのことでした φ(..。

[マイルスのルグランへの協力]

マイルス・デイヴィスは、ここでのフランスでの自分の経験などもあって、『ルグラン・ジャズ』ニューヨークでのレコーディングにも、ルグランに協力的であったのではないとか。マイルスの音楽性追求のためには人種は関係ないというスタンスとか。(その交流はその後もずっとつづくのですよね)。

ルグランも、また、同じように感じ。

それぞれの音楽活動のかなり早い時期から、晩年まで、交流があったということ、あらためて、すばらしい音楽家同士のサウンド以外でのセッションの意気みたいな部分を思ってみたりしたのでした。

(投稿:日本 2011年10月31日、ハワイ 10月30日)

にほんブログ村